不二電気工事が目指す、これからの仕事のカタチ

2017年に実施した、専務・藤田智香と部長・田近篤による対談。

第1回では「不二電気工事が業界の中で生き残ってこられたわけ」をテーマに、本音で語り合いました。

第2回となる今回は、これまでの歩みをふまえながら、ようやく輪郭が見えてきた「理想の仕事のカタチ」について、二人の視点から語ります。

元請け比率を高め、自ら工期を調整できる働き方へ

専務:2年ほど前、今後のビジネスモデルとして「より主体的な立場で案件に取り組めるようにしていく」という方針を掲げました。

下請けの仕事では、どうしても元請けの工程に従う必要があり、自分たちでスケジュールをコントロールすることが難しい場面も多く、社員の負担が大きくなってしまうこともありました。

すぐに実現できることではありませんでしたが、数年かけて徐々に取り組みを進めてきた結果、昨年あたりから元請け案件が大幅に増え、現在では下請け比率は1割程度になっています。

部長:その結果、工期の平準化が進み、「月45時間の残業上限」にも対応しやすくなりましたよね。元請けとして受注すれば、自分たちの裁量でスケジュールを組める。それが働きやすさの向上につながっていると感じますね。

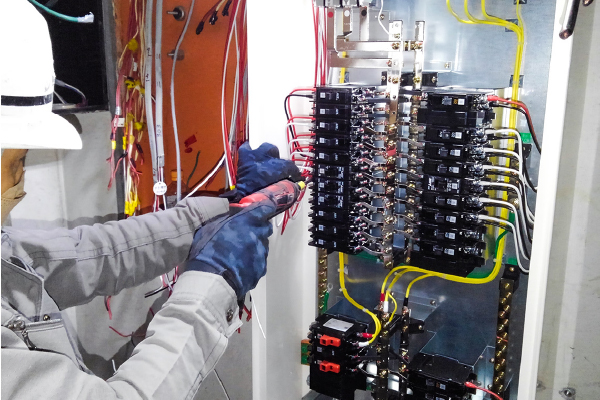

専務:今では、元請け案件の6割以上が「高圧受変電設備工事」になっていることも大きな変化だと思います。

部長:「高圧受変電設備工事」は、定期的に更新の必要があるため、リピートが見込める安定した分野です。しかも工期が比較的短い案件が多く、効率の良い仕事といえます。

ただし、停電工事が中心となるため、土日や祝日といった企業活動に支障のない時間帯での対応が求められるという側面もあります。

専務:いまや「電力が止まれば、ビジネスも止まる」時代です。そのため、停電時間は可能な限り短く抑えること、そして交換作業後には確実に復電させることが絶対条件になります。責任は大きいですが、非常にやりがいのある仕事でもあります。

部長:だからこそ、事前準備には一切の妥協をせず、慎重に、そして高い品質で施工を進めていくことが私たちの使命だと考えています。

責任ある仕事が、会社と社員を大きく成長させた

専務:最近では、大手運輸会社のキュービクル移設・更新工事が印象に残っています。

民間元請けとしての受注で、金額規模も大きく、営業活動も約1年半かけて進めました。当初は「負担が大きすぎる」との声もありましたが、いざ受注が決まると「この仕事を絶対にやりきるぞ!」という団結力が生まれ、お客様からも高い評価をいただくことができました。不二電気工事をさらにレベルアップさせる案件になったと思います。

部長:私は、尼崎市役所本庁舎の受変電設備改修工事が印象深いです。

約5年にわたる長期プロジェクトで、万が一にも不具合があれば市庁舎の電気供給が止まってしまう、まさに“心臓部”の工事。しかも、入札案件であるため、積算精度も問われる案件でした。 このような名誉ある仕事に関われたことは、技術者として大きな誇りです。

専務:この2つのプロジェクトは、まさに会社にとってのターニングポイント。社員の中にも「自分たちはここまでできる」という自信が芽生えたと感じています。

部長:この仕事は、「信用」「信頼」「自信」の3つがそろって初めて成り立つもの。社員に自信が生まれたということは、会社としても大きな財産になったと思います。

若手の育成と、中堅の自立的成長が会社の未来をつくる

専務:大きな仕事を経験することで、中堅社員たちが着実に成長しているのは間違いありません。一方で、人手不足や中途採用の難しさもあり、現在は「若手の育成」に力を入れている状況です。

部長:最近の若い人たちは、失敗を恐れる傾向が強いと感じます。だからこそ、一歩ずつでも進んでいけるよう、じっくり見守る姿勢が必要です。たとえ3歩進んで2歩下がっても(笑)、成長を信じることが大切ですね。

専務:中小企業では、大手企業のような新人教育のスキームが整っていないという課題もあります。中堅社員が試行錯誤で指導にあたってくれていますが、会社全体として「これが正解」という形は、まだ見えていません。

部長:それが課題であることは明白ですので、来期(7月以降)には、社内で育成の“ベース”となるスキームづくりに着手しようと思っています。

専務:さらに、社員が長く働ける環境をつくるには「仕事のマンネリ化」を防ぐことも重要です。例えば、経営に関心を持つ社員がいれば、意識的に経営判断に関わる場へも参加してもらおうと思っています。長く働いてもらうためには、今とは違う世界と目線を持たせることが大事なことだと思います。

部長:私は最近、「思っていることを言語化する」ことの大切さを強く感じています。

これまでは“あうんの呼吸”でなんとなく通じていたものも、次世代には伝わらない…。言葉にして伝えることで、特に若手社員に技術を継承していく責任があると感じています。

専務:今は、私たち2人で20名以上の社員をマネジメントしていますが、やや“限界”を感じませんか?毎日、社員の相談を受けていると、自分自身が精神的に厳しいな〜と感じることも多々あります(笑)

部長:やはり「権限委譲」が必要ですね。上から押しつけるのではなく、自分たちの想いを言葉にし、それを伝えて任せていく。そのための発信力も求められていますね。

外部との信頼を築く。「発信力」がつないだ新しい出会い

専務:社員育成の課題はまだまだ多いですが、最近では協力業者様との出会いが増えていることが、大きな励みになっています。

万博関連の案件が落ち着き、「次の仕事を探している」という一人親方さんや協力業者様が、信頼できる元請けを探しているという声も多く聞かれます。

部長:ちょうど、ホームページをリニューアルした直後から、協力業者様からの問い合わせが急増しましたよね。

専務:本当に驚くほど反響がありました(笑)。すべての問い合わせに対応し、直接お会いさせていただきました。長年の課題だった「協力業者の開拓」が一気に進んだのは、嬉しい成果です。

部長:応募くださった多くの方が、「ホームページで工事実績や会社の雰囲気を見て、信頼できる会社だと感じた」と言ってくださいましたよね。

専務:今回のリニューアルでは、社員をしっかり前に出した見せ方にこだわりました。

それが「この会社は人の顔が見える、雰囲気がわかる」という安心感につながったのではないかと想像しています。

仕事の受注だけでなく、協力業者の皆さんと信頼関係を築くためにも、自社の特長や空気感を丁寧に発信することの大切さを実感しました。

部長:若手の育成など、社内の課題はまだまだありますが、ホームページで紹介しているような社員たちが頑張っていることもあり、今年は「退職者ゼロ」という成果も出ましたね!

専務:「会社の想いを発信することが、採用や協力業者との信頼構築につながる」ということを、社員が理解し、協力してくれているのは本当にありがたいです。

これからも、不二電気工事らしさをしっかりと発信し、協力業者様・新たな仲間が安心して関われる環境をつくっていきたいですね。 今後も、社員・協力業者様・取引先の皆様と一緒に、安心・安全な電気インフラを支える仕事に誇りを持ち、さらなる進化を続けていきたいと考えています。